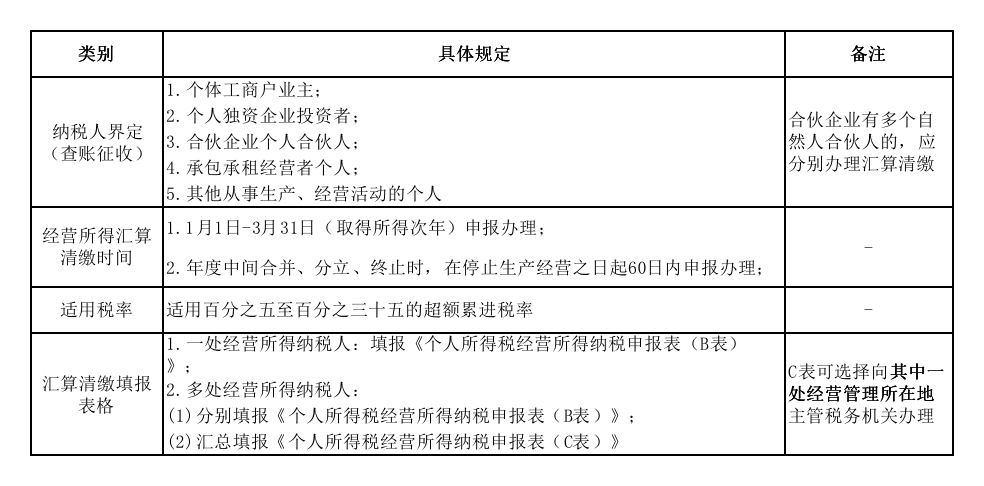

需要汇算清缴的不仅仅有综合所得,纳税人生产经营所得也是需要汇算清缴的,个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人取得经营所得的,应当办理预缴纳税申报和汇算清缴。

(一)经营所得汇算清缴基本概念

适用查账征收方式征收的纳税人需办理汇算清缴,经营所得汇算清缴基本规范如下:

【补充解释1】概念区别

查账征收:查账征收也称查账计征或自报查账,纳税人在规定的纳税期限内根据自己的财务报表或经营情况,向税务机关申请其营业额和所得额,经税务机关审核后,先开缴款书,由纳税人限期向当地代理金库的银行缴纳税款,这种征收方式适用于账簿、凭证、财务核算制度比较健全,能够据以如实核算,反映生产经营成果,正确计算应纳税款的纳税人。

核定征收:核定征收税款是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式,简称核定征收。核定方式主要有定期定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理的征收方式。

【补充解释2】生产经营所得特殊事项

(1)根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》(国家税务总局令第16号),个体工商户、个人独资企业可以采取定期定额核定征收方式,合伙企业不得采取定期定额核定征收方式。

(2)实行核定征税的投资者,不能享受个人所得税的优惠政策。

(3)根据国家税务总局相关规定,对律师事务所、会计师事务所、审计师事务所、税务师事务所、资产评估和房地产估价等鉴证类中介机构,不得采取核定征收企业所得税和个人所得税,一律实行查账征收方式。

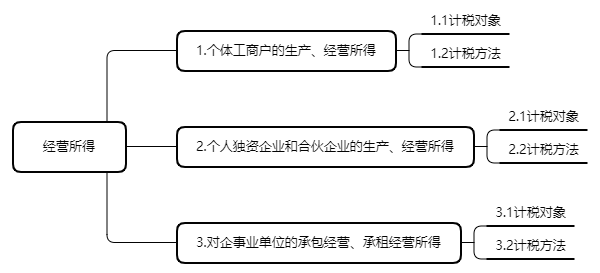

(二)经营所得内容及应纳税所得额计算具体介绍

为帮助大家更好的了解经营所得,快速完成汇算清缴,根据经营所得的计税对象和计税方法不同,分三类进行详细介绍,具体内容如下:

1.个体工商户的生产、经营所得

1.1计税对象

个体工商户以业主为个人所得税纳税义务人。具体包括以下内容:

(1)个体工商户从事工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业以及其他行业生产、经营取得的所得。

(2)个人经政府有关部门批准,取得执照,从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得。

(3)上述个体工商户和个人取得的与生产、经营有关的各项应税所得。

(4)其他个人从事个体工商业生产、经营取得的所得。

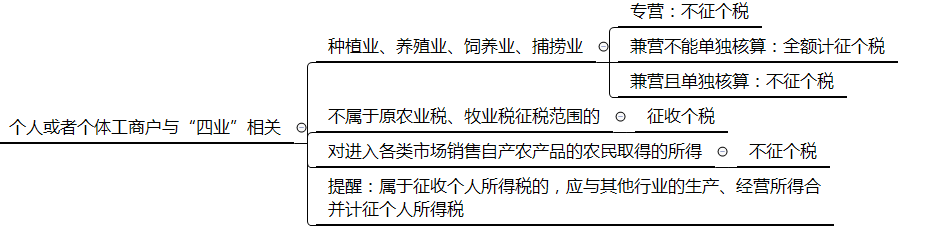

【补充解释】个体经营户个税特殊规范:

第一类:与“四业”相关的具体规定:

第二类:其他行业的特殊规定:

A.出租车驾驶员“经营所得”特殊规定

从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入;出租车属个人所有,但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位,驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的;或出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的,出租车驾驶员从事客货运营取得的收入,应按“个体工商户的生产、经营所得”项目征税。

【补充解释】出租汽车经营单位对驾驶员采取单车承包、承租的,驾驶员从事客货营运取得的收入按“工资、薪金所得”征税。

B.个人从事彩票代销业务

根据《国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的批复》(国税函[2002]629号)第三条规定:个人因从事彩票代销业务而取得所得,应按照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税。

1.2计税办法

前提:个体工商户应纳税所得额以权责发生制为原则确认收入和费用。

计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本-费用-损失-税金-其他支出-允许弥补的以前年度亏损

应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数

【补充解释】个体工商户和从事生产、经营的个人,取得与生产、经营活动无关的其他各项应税所得[建议增加举例说明,如取得的股息所得],应分别按照其他应税项目的有关规定,计算征收个人所得税。例如纳税人从事生产经营外,仍在任职单位工作,获得的工资收入仍需按照“工资、薪金所得”计算个税。

根据2014年12月27日国家税务总局令第35号公布的《个体工商户个人所得税计税办法》,2018年6月15日《国家税务总局关于修改部分税务部门规章的决定》修改后,个体工商户计税规定具体如下:

2.个人独资企业和合伙企业的生产、经营所得

2.1计税对象

个人独资企业和合伙企业是指:

(1)依照《中华人民共和国个人独资企业法》和《中华人民共和国合伙企业法》登记成立的个人独资企业、合伙企业;

(2)依照《中华人民共和国私营企业暂行条例》登记成立的独资、合伙性质的私营企业;

(3)依照《中华人民共和国律师法》登记成立的合伙制律师事务所;

(4)经政府有关部门依照法律法规批准成立的负无限责任和无限连带责任的其他个人独资、个人合伙性质的机构或组织。

个人独资企业以投资者为纳税义务人,合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。

【补充解释】创投企业个人合伙人特殊规定:

创投企业选择按年度所得整体核算的,其个人合伙人从创投企业取得的所得,按照“经营所得”项目、5%-35%的超额累进税率计算缴纳个人所得税。

创投企业年度所得整体核算,是指将创投企业以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后,计算应分配给个人合伙人的所得。如符合《财政部税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》(财税[2018]55号)规定条件的,创投企业个人合伙人可以按照被转让项目对应投资额的70%抵扣其可以从创投企业应分得的经营所得后再计算其应纳税额。年度核算亏损的,准予按有关规定向以后年度结转。

按照“经营所得”项目计税的个人合伙人,没有综合所得的,可依法减除基本减除费用、专项扣除、专项附加扣除以及国务院确定的其他扣除。从多处取得经营所得的,应汇总计算个人所得税,只减除一次上述费用和扣除。

创投企业选择按单一投资基金核算或按创投企业年度所得整体核算后,3年内不能变更。

政策依据:《关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知》(财税[2019]8号)

2.2计税办法(查账征收企业)

(1)个人独资企业

每一纳税年度的收入总额减除成本、费用、损失以及业主年费用减除标准后的余额,作为投资者个人的生产经营所得

应纳税所得额=收入总额-扣除-弥补亏损-业主年费

应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除额

(2)合伙企业

合伙企业生产经营所得和其他所得,包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得(利润)。

合伙企业生产经营所得和其他所得,采取“先分后税”原则,根据分配比例计算各个合伙人的应纳税所得额。

【补充解释1】合伙企业取得生产经营所得和其他所得,无论是否向合伙人分配,都应对合伙人征收所得税。根据合伙人自身身份不同,缴纳的税种也不相同。对自然人合伙人征收个人所得税,对法人和其他组织合伙人征收企业所得税。

【补充解释2】根据财税〔2008〕159号第四条规定,合伙企业的合伙人按照下列原则确定应纳税所得额:

合伙企业的合伙人以合伙企业的生产经营所得和其他所得,首先按照合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额。

其次合伙协议未约定或者约定不明确的,以全部生产经营所得和其他所得,按照合伙人协商决定的分配比例确定应纳税所得额。

再次协商不成的,以全部生产经营所得和其他所得,按照合伙人实缴出资比例确定应纳税所得额。

最后无法确定出资比例的,以全部生产经营所得和其他所得,按照合伙人数量平均计算每个合伙人的应纳税所得额。合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人。

合伙企业计算方式:合伙企业每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,乘以合伙人相应的分配比例后,再减除业主年费用减除标准为合伙人个人的应纳税所得额。

应纳税所得额=(收入-扣除-弥补亏损)×分配比例-业主年费用减除标准

应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除额

(3)个人独资企业和合伙企业个人所得税的扣除规定

A.投资者工资不得在税前扣除。个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时,个人独资企业和合伙企业投资者本人的费用扣除标准统一确定为60000元/年,即5000元/月(自2018年10月1日起)。投资者兴办两个或两个以上企业的,其费用扣除标准由投资者选择在其中一个企业的生产经营中扣除。

B.投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除。投资者及其家庭发生的生活费用与企业生产经营费用混合在一起,并且难以划分的,全部视为生活费用,不允许税前扣除。

【补充解释1】生活费用税前扣除区别点:个体工商户生产经营活动中,应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用,其40%视为生产经营有关费用,准予扣除。

C.企业生产经营和投资者及家庭生活共用的固定资产,难以划分的,由主管税务机关根据企业的生产经营类型、规模等具体情况,核定准予在税前扣除的折旧费用的数额或比例。

D.投资者兴办两个或两个以上企业,并且企业性质全部是独资的,年度终了后,汇算清缴时,应纳税款的计算方法为:汇总其投资兴办的所有企业的经营所得作为应纳税所得额,以此确定适用税率,计算出全年经营所得的应纳税额,再根据每个企业的经营所得占所有企业经营所得的比例,分别计算出每个企业的应纳税额和应补缴税额。计算公式如下:

应纳税所得额=∑各个企业的经营所得(汇总确定税率)

应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数

本企业应纳税额=应纳税额×本企业的经营所得÷∑各个企业的经营所得

本企业应补缴的税额=本企业应纳税额-本企业预缴的税额

企业的年度亏损,允许用本企业下一年度的生产经营所得弥补,下一年度所得不足弥补的,允许逐年延续弥补,但最长不得超过5年。投资者兴办两个或两个以上企业的,企业的年度经营亏损不能跨企业弥补。

【补充解释2】视同企业对个人投资者的利润分配行为:

个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支出与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出,视为企业对个人投资者利润分配,并入投资者个人的生产经营所得,依照“个体工商户的生产经营所得”项目计征个人所得税。

除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者,以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出,视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

【补充解释3】因本书主要针对个税汇算清缴包含的内容做梳理,核定征收形式无需进行个税经营所得汇算清缴,本书不对其展开说明。

3.对企事业单位的承包经营、承租经营所得

企事业单位的承包经营、承租经营所得指个人承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得,包括个人按月或者按次取得的工资、薪金性质的所得。

3.1计税对象

(1)企业实行个人承包、承租经营后,如果工商登记仍为企业的,不管其分配方式如何,均应先按照企业所得税的有关规定缴纳企业所得税。

(2)承包经营、承租经营者按照承包、承租经营合同(协议)规定取得的所得,依照个人所得税法的有关规定缴纳个人所得税,具体为:

A.承包、承租人对企业经营成果不拥有所有权,仅按合同(协议)规定取得一定所得的,应按“工资、薪金所得”项目征税;

B.承包、承租人按合同(协议)规定只向发包方、出租人交纳一定的费用,交纳承包、承租费后的企业的经营成果归承包、承租人所有的,其取得的所得,按“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”项目征税。

(3)企业实行个人承包、承租经营后,如工商登记改变为个体工商户的,应依照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税。

3.2计税方法

查账征收企业计税基本规定如下:

应纳税所得额=收入总额-必要费用;

年度收入总额=经营利润+工资薪金性质的所得=会计利润-所得税-上缴的承包费+工资薪金性质的所得;

【补充解释】纳税年度收入总额中包括承包人个人工资,但不包括上缴的承包费。

在一个纳税年度内,承包、承租经营不足12个月的,以其实际承包、承租的月份数为一个纳税年度计算纳税。

应纳税所得额=年度收入总额-(必要费用×该年度承包、承租经营月份数),其中必要费用为5000元/月。

(三)经营所得适用个人所得税税率表

(四)案例计算分析

【举例说明1】2019年7月1日起,李四承包一项目A,年终从企业所得税税后利润中上缴承包费60000元,剩余经营成果归李四所有。2019年该项目税后利润242000元,当年李四共应缴纳多少个人所得税?(李四没有综合所得,不考虑预缴)

解答:2019年度收入总额=242000-60000=182000(元)

年应纳税所得额=182000-30000=152000(元)

【补充解释】按照实际承包、承租的月份数计算必要减除费用:5000×6=30000元。

应纳个人所得税=152000*20%-10500=19900元

【举例说明2】接上题,假如李四2019年在其他地方9月获得一次性稿酬收入80000元,10月一次性劳务报酬10000元那么他的个税如何申报?

解答:预缴时:

(1)9月预缴稿酬个税=80000*(1-20%)*70%*20%=8960(元)

(2)10月劳务报酬预缴个税=10000*(1-20%)*20%=1600(元)

结合举例1、2,个税汇算清缴时:

综合所得汇算清缴:(80000*0.8*0.7+10000*0.8)-60000<0,本年度综合所得年度应纳税额为0,这2个项目预缴合计10560元,则应退税10560元;

经营所得汇算清缴:应纳税额=182000*20%-10500=25900(元);假设已知预缴税额19900元,则应补税额6000元。

(五)汇算清缴经营所得相关问答

问题1:取得经营所得需要办理汇算清缴吗?

答:纳税人取得经营所得,按年计算个人所得税,由纳税人在月度或季度终了后15日内,向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报,并报送《个人所得税经营所得纳税申报表(A表)》。在取得所得的次年3月31日前,向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,并报送《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》;从两处以上取得经营所得的,选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报,并报送《个人所得税经营所得纳税申报表(C表)》。

【补充解释1】年度汇算清缴仅适用实行查账征收情形

企业在年度中间合并、分立、终止时,个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营在停止生产经营之日起60日内,向主管税务机关办理当期个人所得税汇算清缴。

【补充解释2】专项附加扣除在办理汇算清缴时减除

取得经营所得的个人,没有综合所得的,计算其每一纳税年度的应纳税所得额时,应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。

问题2:月度/季度申报经营所得纳税申报表是怎么选择的?

答:是由税务机关进行核定的,具体需要咨询自己主管税务机关。

从事生产、经营活动,未提供完整、准确的纳税资料,不能正确计算应纳税所得额的,由主管税务机关核定应纳税所得额或者应纳税额。

问题3:纳税人同时取得综合所得和经营所得计算个人所得税时,能否同时在综合所得和经营所得中分别减除费用6万元?

答:根据《中华人民共和国个人所得税法》(主席令第9号)第六条规定“应纳税所得额的计算:(一)居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。(三)经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。”

根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)第十五条第二款规定,“取得经营所得的个人,没有综合所得的,计算其每一纳税年度的应纳税所得额时,应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。”

纳税人同时取得综合所得和经营所得的,不能同时在经营所得和综合所得中分别减除费用6万元。有综合所得的,只能在综合所得中减除;没有综合所得的,才在经营所得中减除。

(点击图片返回专题首页)