金三大数据时代,对于虚开发票等违法行为绝对严查重罚,所以作为财务人员需要练就一双火眼金睛。不过对于日常的正常业务,大家也用不着“谈虎色变”,稍微有点异常就以为是有问题,最重要的还是要学会抓住业务实质来判断。

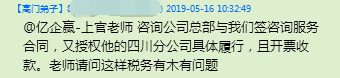

最近就有个会计朋友来问,关于实际付款方或者收款方跟合同约定的不一致,实际开票方跟合同约定不一致,或者实际提供服务的单位跟合同不一致,这些一定就是有问题的吗?要如何处理应对呢?

接下来,就用具体案例带大家一起来梳理一下。

【案例一】

M公司与发包方A公司签订建设承包合同,M公司出具授权委托书委托分公司给A公司提供建筑服务并直接与A公司开票结算。这样处理可以吗?有什么涉税风险?

解析:这种交易模式实际上就是分公司与购买方之间发生的业务,只是合同是由总公司签的。属于合同流不一致,但是总、分公司之间出具了授权委托书,佐证了业务的真实性、合理性。

国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告规定,建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方直接与发包方结算工程款的,由第三方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票,与发包方签订建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。发包方可凭实际提供建筑服务的纳税人开具的增值税专用发票抵扣进项税额。

【案例二】

A公司向M公司销售货物并开具增值税专用发票。但是,由于A公司欠C公司钱,A公司向M公司出具指定付款书,要求M公司将款项直接支付给C公司,作为偿还A公司的借款,A公司与M公司、C公司之间债权债务抵消。这样处理可以吗?有什么涉税风险?

解析:这种交易属于典型的三流不一致,但是并不属于虚开发票,这项交易实际上可以看做是两项交易的合体,只不过是为了交易的便捷,也可有效降低成本才出现的。实务中还有很多类似交易比如代购代办等,虽然都不属于虚开发票,但是流程不规范都还是有一定的风险的。对此,给出以下三点建议:

1、业务要真实合法,票据要真实合规,符合市场交易规则;

2、交易凭据、交易合同、债权债务转让协议、补充协议或三方协议等证据链要齐全,留存备查;

3、涉及相关特殊事项的条款一定要在合同或协议的条款中明确约定。

【案例三】

甲公司从丙公司购买商品,丙公司没有发票了,找同行丁公司开发票给甲公司,这样的发票甲公司可以收吗?收了又有什么样的风险?

解析:这种行为属于非常典型的三流不一致的虚开发票行为。实际开票方(丁公司)跟销售方和收款方(丙公司)不是同一家单位,并且丁公司并未实际销售商品,但却开具了发票。而且这种情况很容易形成失控发票,这种虚开行为一般都会被税务机关认定为虚列支出,不允许抵扣进项,企业所得税前也不允许扣除,还会涉及罚款等一系列处罚。所以财务人员一定要谨慎,坚决拒收这种发票。

| 案例 | 三流是否一致 | 是否虚开 | 判断依据 | 应对措施 |

案例一 | × | × | 发票内容与交易实际情况是否一致。 | 交易凭据、交易合同、债权债务转让协议、补充协议或三方协议等证据链要准备齐全,留存备查。 |

案例二 | × | × | ||

案例三 | × | √ | 拒收虚开发票、索取正规票据。 |

总之,“三流不一致”不一定都是有问题的,我们要从交易实质的角度来理解“三流一致”。

不管谁支付价款,只要实际收到价款的一方就是开具增值税专用发票的销货单位或提供劳务单位,那接受这样增值税专票的货物、劳务购买方就可以抵扣进项税。当然要注意收集相关资料留存备查。

把握是否虚开,就看一点:拿发票内容与交易实际情况进行比较。

参考政策:《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)、国家税务总局公告2017年第11号

温馨提醒:

企业应当根据自身业务实质进行判断,切勿一刀切,认为三流不一致肯定有问题,这样未免太理论化,对于市场交易的复杂多样性不适用~