加计抵减这个最近正在大热的新税收词汇,来自于财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号,该文件规定自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

对于生产、生活性服务业纳税人的界定,文件则是明确表示指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。(邮政、电信、现代、生活服务具体范围以财税[2016]36号规定为准)

对于四项服务销售额的判定,公告里分了两种情况:2019年3月31日前设立的纳税人和2019年4月1日后设立的纳税人。

一、2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。

二、2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

虽然相关规定已经很明确了,但一些企业在实务中遇到一些问题时还是无法做出准确的判断,有网友就提出了如下困惑:

根据政策规定的标准进行判断,由于该企业2018年4月至2019年3月的销售额占比不满足50%的指标,因此2019年无法享受加计抵减的政策。

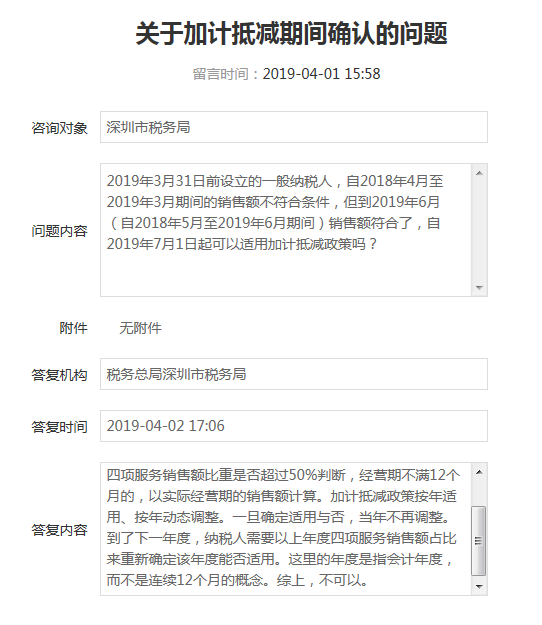

同时各企业还要注意加计抵减期间的确认,规定中销售额占比所属的年度是指会计年度,而不是连续12个月的概念,对此12366也做出了答复:

再比如这样一个问题:如果某个纳税人是在2019年3月31日前设立,但该纳税人一直到3月31日均无销售收入,如何判断该纳税人能否享受加计抵减政策?

对此国家税务总局12366已进行了明确:对2019年3月31日前设立、但尚未取得销售收入的纳税人,以其今后首次取得销售收入起连续三个月的销售情况进行判断。

假设某纳税人2019年1月设立,但在2019年5月才取得第一笔收入,其5月取得货物销售额30万元,6月销售额为零,7月提供四项服务销售额100万元。在该例中,应按纳税人5月-7月的销售额情况进行判断,即以100/(100+30)计算。因该纳税人四项服务销售额占全部销售额的比重超过50%,按照规定,可以享受加计抵减政策。

那某纳税人在2019年4月1日以后设立,但设立后三个月内均无销售收入。又该如何判断该纳税人能否享受加计抵减政策呢?同上述判断方法一致,通过首次取得销售收入起连续三个月的销售情况进行判断。如果确定适用加计抵减政策,纳税人可计提但未计提的加计抵减额可在确定适用的当期一并计提。

以上问题解析可进一步加深大家对加计抵减政策的理解,在各企业享受优惠政策的同时,这里还有几点提醒大家注意,以便更顺利的进行加计抵减:

①加计抵减政策针对的是一般纳税人,小规模纳税人不可以享受;

②纳税人在计算销售额占比的时候,不需要剔除出口的销售额;

③如果纳税人享受差额计税政策,纳税人应该按照差额后的销售额参与计算。